Deseando huir de la persecución, la familia protestante francesa de Jean-Jacques Rousseau se instala en Suiza. Nace en Ginebra el 28 de junio de 1712. Su madre muere pocos días después de su nacimiento. Su padre, un relojero que vive bastante modestamente, lo educa como puede antes de abandonarlo en 1722.

A los diez años, Jean-Jacques Rousseau queda bajo la responsabilidad de su tío Bernard y entra en pensionado en Bossey, con el pastor Lambercier. Convive con sus primos y la naturaleza, en años que describe como felices. Luego sigue un aprendizaje con un maestro grabador tiránico. A los dieciséis años, Rousseau huye de Ginebra.

En 1731, Jean-Jacques Rousseau conoce a Madame de Warens. La baronesa lo envía a Turín al catecúmeno. Ahora convertido al catolicismo, no aprecia mucho el ambiente de su nuevo lugar de residencia.

El ambiente descrito en Las Confesiones no es muy favorable para el hospicio. Así que huye y se une a la Sra. Warens cerca de Chambéry, en Charmettes, donde reside hasta 1742. Una vez más, Rousseau aprecia el encanto de la naturaleza y sus descripciones hacen de Charmettes un lugar simbólico en la literatura francesa. La Sra. de Warens se encarga de darle al joven una educación más refinada. Pero las relaciones entre los dos personajes son muy ambiguas. Rousseau llama «mamá» a esta dama trece años mayor que él, lo que no impide una relación amorosa.

En 1742, Jean-Jacques Rousseau parte a la conquista de París, donde espera hacerse un nombre como maestro de música. Los comienzos son difíciles, pero conoce a Diderot, con quien entabla amistad. Los dos hombres, de origen burgués, viven modestamente, según los cursos que imparten.

Rápidamente, estos «escritores de baja estofa» participan en la Enciclopedia, siendo Rousseau responsable de los artículos relacionados con la música. También es durante este período que se relaciona con Madame d’Epinay.

Además, se casa con una lavandera llamada Thérèse Levasseur en 1745. Tendrán cinco hijos que entregarán a la asistencia pública por falta de medios para criarlos. Aunque era una práctica relativamente común en la época, esto le valió a Rousseau fuertes críticas.

El discurso sobre las ciencias y las artes

Dado que el poder no aprecia mucho los escritos de los librepensadores, Diderot es encarcelado en 1749. Sin embargo, fue durante una visita a su amigo que Jean-Jacques Rousseau se encontró con el tema del concurso de la Academia de Dijon: «Si el restablecimiento de las ciencias y las artes ha contribuido a purificar las costumbres«. Para él, esto fue una verdadera revelación.

Aunque hasta entonces se había dedicado a la música, se apasionó por este tema filosófico y participó en el concurso. En su respuesta, desarrolló una visión del hombre bueno por naturaleza, pero corrompido por el progreso. En julio de 1750, se enteró de que había ganado el premio gracias a su Discurso sobre las Ciencias y las Artes. En seis meses, se integró en los círculos intelectuales y gozó de reconocimiento público.

Jean-Jacques Rousseau amplió y desarrolló más específicamente sus tesis en el Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, conocido como «segundo discurso» y publicado cinco años después. Esta vez, el éxito estuvo a la altura del escándalo. Sus ideas están en contra de las opiniones de su época, que hacen hincapié en la noción de progreso. Se basó en una descripción del hombre en estado natural, es decir, antes de la sociedad, antes de la Historia, a imagen del jardín del Edén cristiano. Sin embargo, al no encontrar el equivalente del pecado original, Rousseau simplemente indica que el hombre se vio obligado a asociarse con sus semejantes para crear la sociedad.

Fue entonces cuando una organización injusta lo corrompió. Esta teoría es radicalmente opuesta a la de Hobbes, para quien «el hombre es un lobo para el hombre«.

Los libros de Jean-Jacques Rousseau

Así, a través de sus ideas revolucionarias, Jean-Jacques Rousseau se volvió popular, no gracias a la música en la que había depositado todas sus esperanzas. Sin embargo, su ópera, El adivino del pueblo, se representó ante el rey en 1752 y tuvo cierto éxito. A pesar de su papel en la Querella de los Bufones, Rousseau ya no tuvo éxito gracias a la música.

El éxito, en cambio, vino con la novela Julie o la nueva Eloísa, donde el viaje de los personajes pone en escena los beneficios de una vida cercana a los principios de la naturaleza. Obviamente, no se trata de abogar por un retorno al estado salvaje, sino más bien por una vida gobernada por la Razón y la moral.

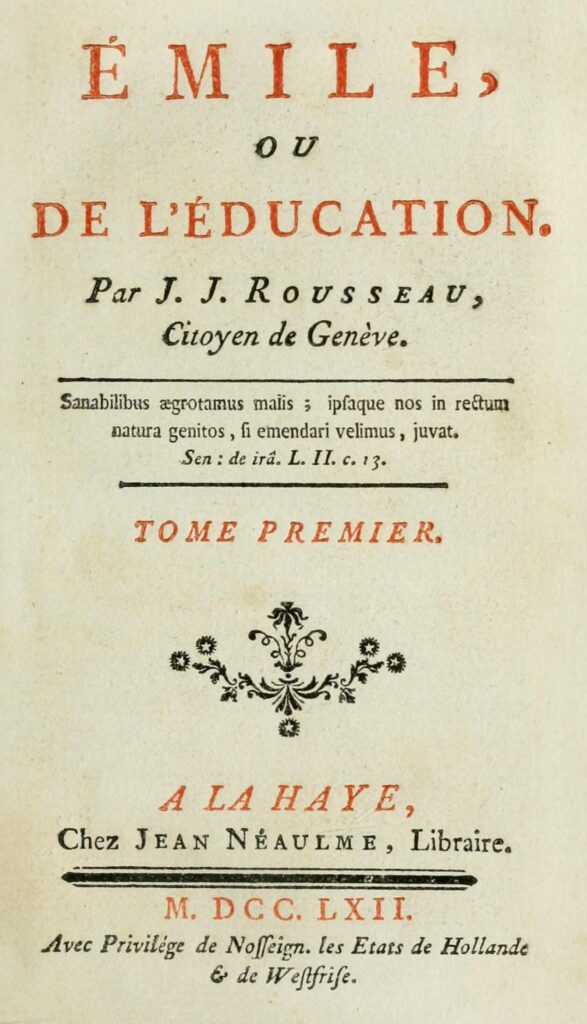

Al año siguiente, sus teorías se precisaron en Emilio o De la educación y en El contrato social. Libertad e igualdad son el fundamento de su filosofía. Para Rousseau, ninguna sociedad justa puede surgir de la fuerza y solo la igualdad puede garantizar la seguridad. Además, en la Profesión de fe del vicario saboyano que acompaña al Contrato social, defiende una religión basada en el corazón y la razón y rechaza escritos e instituciones.

El contrato social de Rousseau

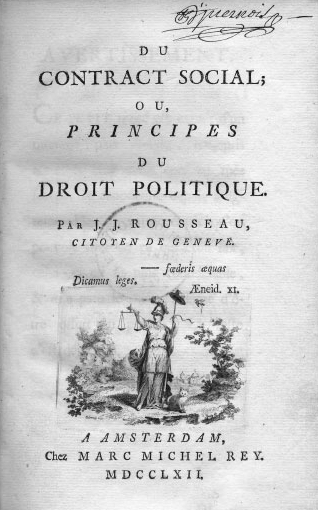

Publicado en 1762, «Del contrato social o Principios del derecho político» es una obra de filosofía política y social. Jean-Jacques Rousseau destaca conceptos como la soberanía del pueblo, así como la libertad y la igualdad. En el momento de su publicación, la obra fue censurada de inmediato en Ginebra y en Francia. Profundizando en sus tesis sobre el estado de naturaleza del hombre, se centra en esta obra en reconciliar el contrato social y la libertad de cada uno. Para ser justa, la sociedad debe ser gobernada por todos, y cada uno debe poder participar en el poder.

Por lo tanto, el contrato debe ser la expresión de la voluntad general, y Rousseau en realidad aboga por una especie de democracia participativa. Si los principios desarrollados en el «Contrato social» de Rousseau nunca se aplicarán literalmente, se convertirán en la base del pensamiento político moderno.

Condena y destierro

En un año, Jean-Jacques Rousseau desafió con sus escritos los principios de educación vigentes, denunciando el autoritarismo de los maestros. También cuestionó el sistema político afirmando que solo la libertad y la igualdad pueden fundar una sociedad justa y feliz. Por último, denunció el orden religioso afirmando que la religión puede prescindir de la Iglesia. Tales publicaciones no pueden pasar impunes. El Parlamento de París las condena, mientras que Ginebra, los Países Bajos y luego Berna las prohíben. Rousseau está así condenado a vivir como fugitivo para escapar de su arresto.

Además, se distanció a finales de los años 1750 de Diderot y Madame d’Epinay debido a sus posiciones en contra del teatro. Sin el respaldo de nadie, intenta refugiarse en Suiza, pero un mandato lo espera allí. Finalmente, es la Prusia de Federico II quien lo recibe en Motiers. Rousseau también encuentra admiradores de su ideal de sociedad. De hecho, Polonia y Córcega le piden que trabaje en la redacción de una constitución. Pero estos dos pequeños estados, dominados por las grandes potencias europeas, apenas tendrán la oportunidad de aplicarlas.

Rousseau contra Voltaire

En 1764, Voltaire publica anónimamente «El sentimiento del ciudadano«, donde ataca violentamente a Jean-Jacques Rousseau. Un año después, la población de Motiers, manipulada por el pastor local, arroja piedras a su casa. Entonces se refugia en una isla cercana, en el lago de Biel. Expulsado de nuevo, parte hacia Inglaterra por invitación del filósofo David Hume. Pero los hombres se pelean rápidamente y Rousseau regresa al continente.

Desde entonces, Rousseau está consumido por el sentimiento de ser perseguido. Es cierto que sus adversarios no lo han perdonado, pero está convencido de que toda la humanidad se ha unido contra él. Busca defenderse y justificarse en «Las Confesiones» y «Rousseau juez de Jean-Jacques«.

Finalmente, después de regresar a París, se retira a Ermenonville, en Picardía, donde lleva una existencia pacífica, pobre y solitaria. Sus principales ocupaciones se convierten en la botánica y los paseos, así como en una última obra inacabada que los retrata, «Las ensoñaciones del paseante solitario«.

Muerte y legado de Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau fallece el 2 de julio de 1778 en Ermenonville. Nueve años antes de la Revolución, deja como legado «Las Confesiones» y «Las ensoñaciones«, y sobre todo una nueva filosofía política. «El Contrato Social» se convertirá en una fuente de inspiración para el idealismo alemán, tanto que Kant calificará a Rousseau como «el Newton del mundo moral». Su teoría de la soberanía general como interés común y no suma de voluntades particulares también le vale la admiración de los revolucionarios. Estos hacen de Rousseau un héroe de la Nación al trasladar sus cenizas al Panteón en 1798.

Pero más allá de lo político, Rousseau también dejó un legado literario: el papel de la naturaleza, el papel de la introspección y el lirismo de sus últimas obras, especialmente las «Ensoñaciones«, prefiguran el romanticismo.

Jean-Jacques Rousseau, el filósofo

«Prefiero ser un hombre de paradojas que un hombre de prejuicios«, escribió Jean-Jacques Rousseau en «Emilio». Por su causa o a pesar de él, esta máxima está ilustrada por muchos elementos de su pensamiento y su vida. Concluida en la soledad y el sentimiento de persecución, esta vida será conocida con precisión gracias a «Las Confesiones«. La obra es un reflejo de sus contradicciones: para describir «un hombre en toda la verdad de su naturaleza«, Rousseau no duda en adaptar un poco su plan a su teoría del hombre: bueno por naturaleza, vive en la inocencia antes de ser quebrantado por la sociedad civil, su religión, su poder, sus artificios. Sin embargo, esta sociedad llevó a Rousseau a la gloria: la Academia lo premiaba, los enciclopedistas se hacían amigos de él.

Cayendo tan rápido de las cimas del éxito como había subido, Rousseau descubre que el elogio de la naturaleza no concuerda con los ideales progresistas de la Ilustración. Y sus adversarios no dejan de recordarle que no se publica un tratado de educación cuando se han abandonado a cinco hijos. Sin embargo, la posteridad lo convirtió en uno de los filósofos más importantes de la Ilustración, y la Revolución lo glorificó. Él, que no creía en la democracia representativa, se convirtió para ella en una referencia indispensable, aunque siempre polémica.

Jean-Jacques Rousseau: fechas clave

28 de junio de 1712: Rousseau nace en Ginebra

Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra en el seno de una familia de relojeros. Su madre no se recuperó del parto y murió pocos días después, por lo que Rousseau escribe en las «Confesiones»: «Le costé la vida a mi madre, y mi nacimiento fue la primera de mis desgracias».

1722: Rousseau es abandonado por su padre

El padre de Rousseau abandona Ginebra y confía la custodia de su hijo a su cuñado. El tío Bernard lleva al joven Jean-Jacques a un internado con el pastor Lambercier. Rousseau tiene un buen recuerdo de estos años.

marzo de 1728: Rousseau huye de Ginebra

Después de un aprendizaje con el grabador Ducommun, a quien describe como tiránico, Jean-Jacques Rousseau abandona Ginebra. A los dieciséis años, el joven busca refugio con la Sra. de Warens en Cerdeña. Una mujer católica con moral moderna, ella lo convierte y lo envía a Turín.

1732: Estancia en Les Charmettes

Después de un breve período en el seminario y una estadía en París, Jean-Jacques Rousseau viene a vivir con la Sra. de Warens en Les Charmettes. Vive dando clases de música, un arte que aprendió en Annecy. Permaneció allí hasta 1737 y regresó en 1742.

1743: Rousseau va a París

Jean-Jacques Rousseau decide instalarse en la capital. Rápidamente, conoce a Diderot y Madame d’Epinay, con quienes entabla amistad. Escribe algunos artículos para la enciclopedia y mantiene correspondencia con su futuro enemigo Voltaire.

1745: Se casa con Thérèse Levasseur

Jean-Jacques Rousseau se casa con Thérèse Levasseur, una costurera sencilla que no tiene mucha educación. Este tipo de matrimonio, al que apenas le importa el estatus social, es muy raro en ese momento.

julio de 1752: Rousseau gana el concurso de la Academia de Dijon

Jean-Jacques Rousseau gana el concurso de la Academia de Dijon gracias a su primer discurso sobre el origen de la desigualdad: «Discurso sobre las Ciencias y las Artes». Esta recompensa lo impulsa en seis meses en los círculos intelectuales parisinos.

agosto de 1752: Estalla la disputa de los Bufones en París

En gestación durante unas semanas, en particular con la publicación de un artículo de Jean-Jacques Rousseau, estalla la Disputa de los Bufones con la llegada de una compañía itinerante italiana. Este conoce un éxito inesperado con su representación de la «Serva Padrona» de Pergolesi, que parece alejada de la referencia francesa de entonces, a saber, Rameau. Dotado de una percepción científica de la música basada en la armonía, ve teorías opuestas a él que apoyan la importancia primordial de la melodía.

Esta disputa que dividió a los intelectuales franceses durante dos años, al oponer el tradicionalismo barroco de Rameau a las ideas de los enciclopedistas y especialmente a un Rousseau precursor del romanticismo, es un símbolo de las mutaciones intelectuales en curso en ese momento.

18 de octubre de 1752: Se representa al Adivino del Pueblo frente al rey

Jean-Jacques Rousseau conoce su primer y único éxito musical real con su ópera «El adivino del pueblo» que se representa ante el rey, en Fontainebleau. En medio de la Disputa de los bufones, Rousseau parece dar peso a sus teorías que afirman el predominio de la melodía sobre la armonía. Pero, como Nietzsche un siglo después, Rousseau solo será un artista menor en su campo favorito, la música, pero un filósofo importante.

marzo de 1755: Publicación del «Discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres»

Es con motivo de un concurso de la Academia de Dijon que Jean-Jacques Rousseau compone su primera obra filosófica real. Partiendo del tema » ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres y está permitido por la ley natural?», desarrolla una nueva teoría del estado de naturaleza y el contrato social. Opuesto a Hobbes, no presenta el contrato social como un factor de paz, sino como un medio para perpetuar desigualdades injustas.

1761: El «Contrato social» de Rousseau

Jean-Jacques Rousseau intenta publicar su «Contrato social», pero la obra es censurada de inmediato.

1761: Publicación de La Nueva Eloísa

Jean-Jacques Rousseau publica su novela «Julie o la Nueva Eloísa». En forma epistolar, desarrolla la historia de amor de Julie y su tutor Saint-Preux. Más allá del tono y el tema que responden perfectamente a la definición de la novela sensible, Rousseau explora en el modo literario sus temas favoritos: las relaciones sociales, el vínculo con la naturaleza, la moralidad y la virtud…

1765: Víctima de persecución en Motiers

Los aldeanos arrojan guijarros a la casa de Jean-Jacques Rousseau en Motiers. Asustado y cada vez más paranoico, Rousseau se marcha al año siguiente a Inglaterra, donde Hume está listo para darle la bienvenida.

1766: Rousseau completa las confesiones

Jean-Jacques Rousseau completa la redacción de las «Confesiones». Había comenzado esta autobiografía tres años antes, tras la publicación del folleto «El sentimiento de los ciudadanos». Publicado de forma anónima, este texto de Voltaire atacó violentamente a Rousseau, especialmente sobre el abandono de sus hijos. Este último responde exponiéndose en «una empresa que nunca tuvo ejemplo y cuya ejecución no tendrá imitador».

El texto, antes de convertirse en una referencia en la literatura francesa, no tendrá eco durante las lecturas que Rousseau hará de él y solo se publicará póstumamente.

2 de julio de 1778: Muerte de Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau muere en Ermenonville en la casa del marqués de Girardin, en soledad. Sin embargo, al día siguiente, disfruta de homenajes y casi un culto. El moldeado de su máscara mortuoria se lleva a cabo mientras el cuerpo es enterrado en la isla del álamo donde se levantará un monumento funerario dos años después.

11 de octubre de 1794: Las cenizas de Rousseau son trasladadas al Panteón

Utilizado injustamente por revolucionarios y contrarrevolucionarios, Jean-Jacques Rousseau finalmente ingresa al Panteón mientras se le rinde un tributo nacional. De hecho, más allá de los usos políticos, las tesis de Rousseau, y en particular el «Contrato Social», tienen una influencia real en el pensamiento político de la época. De hecho, la noción de interés común desarrollada por Rousseau a menudo vuelve al centro de las preocupaciones republicanas francesas.

Como cualquier pensador, su filosofía es difícil de reducir a un sistema existente. El pensamiento de Rousseau seguirá siendo muy controvertido, hasta nuestros días, algunas personas no dudan en establecer una filiación – muy disputada – entre Rousseau y el totalitarismo.