Recursos naturales de España: El agua, un recurso escaso

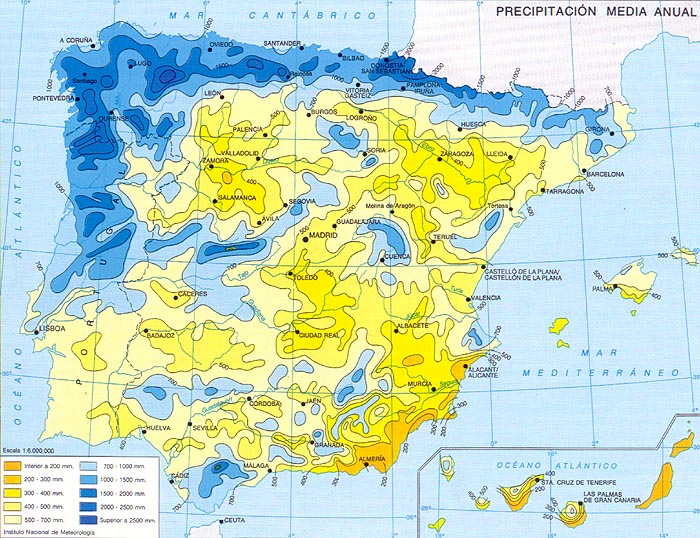

España es un área geográfica árida porque las precipitaciones sólo superan los 1.000 mm. anuales en las zonas de clima propiamente oceánico, es decir, en la fachada atlántica.

Las cuencas hidrográficas

El agua de lluvia fluye en parte por la superficie de la tierra, se evapora otra y el resto se filtra en el subsuelo formando los acuíferos. Una cuenca hidrográfica es el conjunto de tierras y acuíferos que aportan sus aguas durante un mismo río (el caudal es la cantidad de agua por unidad de tiempo y el régimen hace referencia a la cantidad y procedencia de sus aguas).

La mayoría de ríos españoles son de régimen fluvial irregular con crecidas al tiempo del deshielo y de lluvias entre otoño y primavera, mientras los estiajes intensos son propios del verano. Las cuencas fluviales ordenan teniendo en cuenta las vertientes: atlántico (con el cantábrico de la cuenca Norte) y mediterráneo.

La vertiente atlántica recibe la mayoría de los grandes ríos españoles dado que la Meseta está inclinada hacia el océano Atlántico (Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir) mostrando un gran desequilibrio con respecto a las modestas aguas que vierten al Mediterráneo.

Los recursos hídricos

La división en confederaciones hidrográficas es anterior y más compleja que la de las comunidades autónomas, ya que algunas, como la del Júcar, resultan del agrupamiento de varias cuencas menores (Mijares, Turia y Júcar).

Los recursos hídricos disponibles (43.340 hm3) son superiores a la demanda total (37.029 hm3), a pesar de las polémicas habidas entras autonomías y partidos políticos a los tiempos de la burbuja inmobiliaria para desviar el agua hacia otros usos diferentes a los tradicionales (turísticos y de ocio, sobre todo), pero hay que reconocer que siempre han sido desigualmente repartidos entre la abundancia del Norte de la costa cantábrica (de clima oceánico) y el resto del territorio donde los recursos siempre han sido más escasos cuando no deficitarios (en las cuencas del Sur, del Segura y del Guadalquivir).

Las demandas de agua

Los dos usos más importantes del agua son el agrícola (y ganadero) con un 80% y el resto para uso urbano (industrial y doméstico). Son de regadío el 14% de las tierras cultivadas, factor que hace aumentar la productividad y la mejora del nivel de vida experimentado en las últimas décadas. Pero los usos rurales también presentan algunos problemas como la contaminación por el uso de abonos químicos, pesticidas y los purines de las explotaciones ganaderas.

La asignatura pendiente para un mayor ahorro de agua es, todavía, el mantenimiento en buen estado de los canales de riego para evitar pérdidas, pero se ha avanzado mucho en la implantación del riego por aspersión y por goteo. En las huertas mediterráneas, aparte del agua de los ríos canalizada por acequias (algunas de los tiempos de los romanos y, sobre todo, de los musulmanes), se ha recurrido tradicionalmente a la explotación de las aguas subterráneas mediante la extracción por bombeo (pozos y norias de riego). Más prioritaria es la provisión de agua para usos domésticos, donde España supera la media europea de consumo (200 litros por persona y día) debido a la climatología, sobre todo en verano cuando crece la demanda de las zonas turísticas y de las grandes urbes y hay menos disponibilidad de recursos.

Las industrias, en cambio, presentan un consumo más regular ya que se destina a los procesos de refrigeración de maquinaria, limpieza y de eliminación de residuos. En los últimos años se ha corregido el problema de la contaminación de las aguas con un control más estricto de los vertidos, la instalación de depuradoras y el reaprovechamiento de aguas para usos agrícolas, industrial y limpieza de espacios urbanos.

Las políticas hídricas

Las más destacadas tienen el objetivo de obtener agua mediante pequeños trasvases (para satisfacer las necesidades de las grandes ciudades), la desalinización del agua del mar (en diferentes puntos de la costa mediterránea), la recuperación de los acuíferos (para frenar el proceso de salinización en el litoral mediterráneo, de filtración de aguas residuales, purines y productos químicos, etc. inyectando agua para recargarlos y fomentando el proceso de depuración de las aguas que contienen), el saneamiento los ríos (para reducir el deterioro de la calidad del agua) y las políticas de concienciación del ahorro de un recurso siempre escaso (con campañas publicitarias, instalación de contadores de consumo, etc.).

Los recursos energéticos de España

España, un país con déficit de recursos energéticos

El aumento del consumo de energía primaria ha sido paralelo al de la industrialización, la mecanización del campo y el desarrollo de los medios de transporte, comunicación y servicios. El grado de autoabastecimiento de energía siempre ha sido muy bajo y, por tanto, deficitario ya que se han de importar muchos recursos energético porque España no tiene fuentes de energía suficientes y, por tanto, se trata de un estado dependiente desde el punto de vista de la energía.

Los últimos Planes Energéticos Nacionales (PEN) tenían como objetivos reforzar las energías tradicionales (carbón, hidráulica), reducir el consumo de petróleo, aumentar el consumo de gas natural y de energías renovables (solar, eólica, etc.) y diversificar las fuentes de abastecimiento. También se propone mejorar la red ferroviaria convencional, porque el tren reduce el transporte por carretera y ahorra el consumo energético, pero el éxito de estos planes ha sido relativo dado que España continúa siendo el Estado del camión, del consumo de petróleo y de la precariedad de una red ferroviaria de mercancías prácticamente inexistente.

El agua como recurso energético

El uso de los saltos de agua se usaba en el pasado para el funcionamiento de los molinos de harina, pero también para la obtención de energía hidroeléctrica que es limpia y renovable, ya que el agua almacenada en los embalses asegura la continuidad de los saltos de agua y regular los caudales de los ríos. La cantidad de energía hidroeléctrica generada en España sigue siendo importante.

El problema de estas centrales es su coste inicial, ya que el mantenimiento es relativamente económico, aunque la capacidad de los pantanos va reduciendo a lo largo de los años debido a la sedimentación de los materiales arrastrados por los ríos. La mayor parte del caudal se consume en invierno (por la demanda eléctrica) y esto provoca el agotamiento de las reservas que podrían aprovecharse para el riego en verano.

Las grandes centrales hidroeléctricas están conectadas a la red general en la que también participan la energía térmica (biomasa) y la nuclear.

El carbón

Fue el sustituto del agua para mover las primeras máquinas de vapor, lo que permitía instalar las fábricas alejadas del borde de los ríos, pero el carbón, poco a poco, fue cediendo el primer lugar como recurso energéticos a los hidrocarburos, de modo que cuando los precios del petróleo subían, aumentaba la demanda de carbón.

En España, desde hace unas décadas, vendiendo cerrándose muchas minas de carbón, por la baja calidad y los elevados costes de extracción, ya que se trata de vetas estrechas mezcladas con otros materiales que dan un carbón friable (se desmigaja fácilmente) y sólo aprovechable para las centrales térmicas situadas, muchas veces, a pie de mina que producen efectos ambientales nocivos contaminando la atmósfera y provocando la lluvia ácida.

Las zonas más importantes, a pesar de los problemas actuales, son el asturleonesa, seguida de la zona sur con una calidad inferior (Ciudad Real y Córdoba) y Cataluña y Teruel donde se extraen lignitos. Estas minas se han mantenido gracias a las subvenciones que recibían de la Unión Europea que, a partir de 2018, ha prohibido las ayudas a las minas no competitivas.

El petróleo y el gas natural

España es un país consumidor pero no productor. Después de la 2ª guerra mundial el petróleo protagonizó el crecimiento económico de los países industrializados hasta que la crisis de 1973 cuestionó el agotamiento de este recurso energético, produciéndose desde entonces grandes variaciones en los precios de los carburantes con graves consecuencias económicas.

La producción española de petróleo (0,43%) en relación al consumo total de energía (48,52%) es, por tanto, insignificante, a pesar de la existencia de 9 refinerías (como la de BP Oil en Castellón) que fabrican combustibles (gasolina y otros derivados), procurando reducir costes con el transporte y el refinado. Por su parte, el gas natural (mezcla de gases en proporciones variables, como el metano, nitrógeno y dióxido de carbono y etano) tiene una importancia creciente ya que produce menos contaminación, con unas reservas escasas que obligan a proveerse de el extranjero mediante una red de gasoductos que vienen del norte de África (Argelia) que son explotadas por grandes empresas entre las que destaca “Gas Natural”.

La demanda de gas seguirá creciendo en los próximos años, sobre todo cuando pase la crisis, dado sus uso para la generación de electricidad, además del industrial (empresas cerámicas de la comarca de La Plana, por ejemplo) y el doméstico.

La energía nuclear y las energías renovables

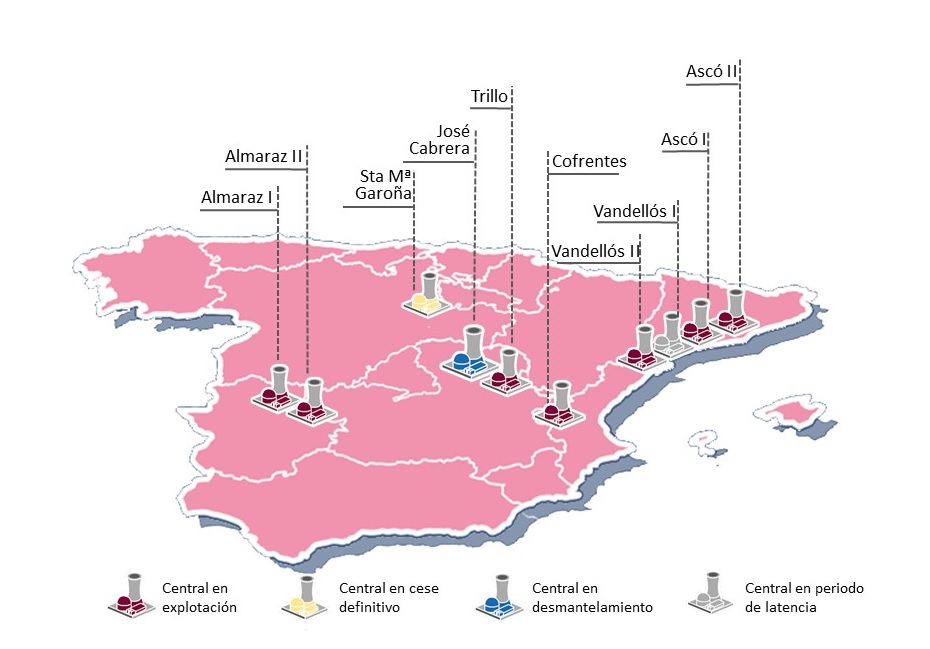

A raíz de la crisis del petróleo (1973), se vio la necesidad de aumentar el autoabastecimiento para disminuir la factura energética y la dependencia del exterior pero, hasta ahora, esto no se ha conseguido a pesar del incremento en la producción de energías renovables en los últimos años y el mantenimiento de todas las centrales nucleares, incluso de aquellas construidas en los años setenta (1970) y que empiezan a tener fecha de caducidad por motivos de prevención y seguridad.

La energía nuclear

España cuenta con uranio que, de entrada, no puede usarse en las centrales porque necesita ser enriquecido en un proceso que, de momento, sólo ofrece la tecnología extranjera (Francia). Las centrales nucleares proporcionan gran cantidad de calor que calienta el agua y produce vapor, el cual impulsa las turbinas que mueven grandes generadores eléctricos capaces de llegar al millón de kilowatios por el proceso de fisión (división) nuclear, aunque actualmente se estudia la fusión (unión) nuclear como nuevo procedimiento de obtención de energía.

Además del gran poder calorífico, también se obtiene una energía limpia, a pesar del fuerte rechazo social que provoca la instalación de estas central, no sólo por la fuerte inversión inicial requerida sino, sobre todo, por el peligro de posibles fugas radiactivas y por el problema del almacenamiento de los residuos radiactivos. De todos modos, España cuenta con centrales acabadas y no puestas en funcionamiento por la moratoria radiactiva y, en cambio, recurre a la importación de energía de las centrales de Francia que es, ahora mismo, la primera potencia europea en cuanto a instalación instalaciones y producción.

Las nuevas fuentes de energía renovables

Son las prodecentes de fuentes naturales inagotables, aunque algunas también son contaminantes (biomasa), y han sido calificadas como las energías del futuro porque, ahora mismo, su participación aún es discreta tanto en producción como en consumo:

• Solar: España tiene el potencial más alto de Europa ya que el 70% del territorio tiene más de 2.500 horas anuales de sol, pero todavía hay pocas centrales (Almería, Huelva y Tenerife son las más destacadas) de esta fuente energética gratuita (una vez realizada la instalación).

• Eólica: España es un país montañoso con vientos de gran intensidad que la han llevado hasta el segundo lugar mundial en producción de este tipo de energía, por detrás de Alemania. En Tarifa (Cádiz) se encuentra el mayor parque eólico de Europa.

• Biomasa: se obtiene por combustión o fermentación de la materia orgánica (natural producida espontáneamente y residual derivada de los usos agrícolas, forestales y ganaderos) y suele destinarse a las centrales térmicas.

• Geotérmica: procedente del calor interno de la tierra y el área con mayor potencial, por su condición de volcánica, es el archipiélago canario. Otros yacimientos con menor temperatura se usan para la calefacción de uso doméstico (Ourense, Lleida) y de invernaderos (Murcia, Granada) y también para el suministro de agua caliente a los balnearios (La Rioja, Navarra, Tarragona).

Las energías renovables tienen muchos defensores porque la mayoría son limpias, no contaminan y permiten una explotación particular, descentralizada e independiente del control de grandes compañías, pero también son muchos los ciudadanos que no quieren grandes instalaciones a su localidad por el impacto en el paisaje, la flora y la fauna (como es el caso de los grandes parques eólicos).

Los recursos mineros

El sector minero ha cerrado, en los últimos años, muchas actividades tradicionales y ha reducido de forma considerable su importancia en el conjunto de la economía española.

La explotación de recursos mineros

Las explotaciones mineras han seguido procesos de concentración empresarial que han obligado a duras reconversiones laborales. La política minera también se enmarca en la de la Unión Europea con los objetivos de mejorar la competitividad, respetar el medio ambiente y fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico. Tras el cierre de un gran número de yacimientos mineros, se ha mantenido todavía una importante minería no metálica con un espectacular crecimiento del sector de las rocas industriales durante el tiempo de la burbuja inmobiliaria y el auge del sector de la construcción.

• La minería metálica se encuentra en áreas del zócalo herciniano y ha sufrido un retroceso definitivo en los últimos años por el cierre de explotaciones importantes como han sido las minas de hierro de Las Encartaciones (Vizcaya), las de mercurio en Almadén (Ciudad Real ) o las de cobre y pirita en Riotinto (Huelva).

• La minería no metálica, en cambio, se encuentra en formaciones paleozoicas y en cuencas terciarias donde su extracción ha tenido resultados desiguales, con una alta producción de sal como la sal gema (Cantabria), la sal marina en Torrevieja (Alicante) y San Fernando (Cádiz) o la sal potásica, pese cerrarse muchas minas, que todavía podemos encontrar en los terrenos sedimentarios de formación lacustre entre Cataluña y Navarra. La extracción de rocas industriales ligadas a la industria química y la construcción (ahora en retroceso) ha tenido un gran dinamismo, con más de 600 explotaciones de entre las que destacan las canteras de granito en Galicia o los mármoles de calidad de Almería y Badajoz.